|

Im Überblick

|

||

Im DetailVorgeschichteBereits im Jahr 1972 trat der heutige Firmeninhaber dem Österreichischen Bergrettungsdienst in Innsbruck bei. In den folgenden Jahren wurden für die damals im Aufbau befindliche Flugrettung verschiedene Rettungsgeräte wie z.B. der Spaltenbergebügel — in seinen Grundsätzen die Idee des damaligen Ausbildungsleiters Kurt Pittracher — entwickelt. Andere Geräte wie der Wurfanker zur damals entwickelten "Kaperbergung" — heute noch von großen Stromversorgungsunternehmen zur Rettung Verunfallter von Hochspannungsmasten praktiziert — folgten. Der "Firnanker" — ursprünglich in den USA entwickelt und in wenig tauglicher Ausführung in Europa nachgebaut — wurde in verbesserter Form und Ausführung für den Eigenbedarf im Bergrettungsdienst hergestellt. Bereits zu dieser Zeit wurden Schutzrechte für verschiedene Rettungsgeräte beim Österreichischen Patentamt angemeldet.

FirmengründungUnmittelbar nach dem Abschluss des Collegs für Maschinenbau in Graz erfolgte im Jahre 1978 die Firmengründung als Einzelunternehmen. Ziel des Unternehmens ist:

Die Entwicklungen bezogen sich vorerst ausschließlich auf Rettungsmittel für Einsätze im Gebirge wobei zahlreiche Produkte aus der Vereinfachung bereits bestehender Ausrüstungskomponenten und Systeme hervorgingen.

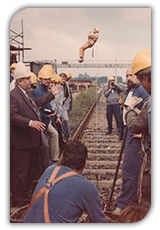

Bergbau und EnergieversorgungDurch die intensive Betreuung der slowakischen Bergrettung "Horska Sluzba" in der Niederen und Hohen Tatra, welche in den 80– er– Jahren mit der Ausbildung der Grubenwehren in der Tschechei betraut wurde, entwickelten sich gute Kontakte zur Grubenrettungszentrale in Ostrava. Die von Erich Friedli, einem Bergsteigerkollegen des Bergrettungspioniers Wastl Mariner, in den 60– er– Jahren entwickelte "Aufseilwinde ALPIN" wurde im Ein– Mann– Unternehmen bereits in Lizenz gebaut. Durch ihre Bauweise war sie als Rettungswinde im Kohlebergbau hervorragend geeignet. Einige wenige Verbesserungen dieser Spillwinde mit Hebelantrieb und Koppelgetriebe durch Verstärkung des Leichtmetallzahnkranzes und Vereinfachung der Schubstangen und Umlenkhebel machte diese Winde zu einem maßgeblichen Bestandteil der Rettungsausrüstung im Kohlebergbau in Mährisch Ostrau (Ostrava) und anderen Revieren. Die zwischen 1980 und 1982 "entwickelten" Flaschenzüge, welche eigentlich einen Nachbau des archimedischen Faktorenflaschenzugs darstellten, waren in Verbindung mit der Entwicklung der "Sicherheitsabseilgeräte" einfachste aber höchst verlässliche Konstruktionen, welche noch heute in unveränderter Form in Serie gebaut werden. Mit diesen Geräten war der Einzug in viele andere Bereiche der Technik und Industrie gelungen.

Rohrleitungs– und SchlotbefahrungenWetterschächte im Bergbau, Rohrleitungen von Wasserkraftwerken und die Befahrung von Schloten zur Zustandsbeurteilung von Beschichtungen und Schweißnähten sowie zur Feststellung von Korrosionsschäden waren die idealen Einsatzbereiche der Stahlseilsysteme und der zwischenzeitlich weiter entwickelten Faserseiltechnik. So wurden zahlreiche Druckrohrleitungen, Schlote und Lotschächte im In– und Ausland zur Überprüfung durch den TÜV und andere Spezialisten für metallurgische Gutachten, Überprüfung von Niet– und Schweißverbindungen und Beurteilung von Korrosionsschäden "befahren". Zumindest die Sicherungsmaßnahmen und die Vorbereitung der (in keinem einzigen Fall benötigten) Rettungseinrichtungen waren ausschließlich durch eigene Mitarbeiter erfolgt; häufig auch die Befahrung selbst.

RekordeAbseilungen mittels FaserseilDie bis zum damaligen Zeitpunkt tiefste und längste Abseilung im Industriebereich wurde im Frühjahr 2002 in Deutschland durchgeführt:

Dabei wurden 2 Techniker an einem Synthetikfaserseil Ø 10 mm zur Überprüfung des Korrosionsschutzes in einer Druckrohrleitung eines Pumpspeicherkraftwerkes abgeseilt. Die gemessene absolute Seildehnung betrug über 15 m; die Kraft durch die dabei auftretende Seilreibung durch Auflage des Seiles auf der Rohrleitung ca. 250 daN (= kg).

Stahlseil– AbseilungenIm Rahmen von Bergrettungs– Einsatzübungen wurde im Jahr 2007 eine 900 m – Abseilung mittels Stahldrahtseil Ø 6 mm (ohne Kupplung) vom Gipfel des Hechenbergs bei Innsbruck ohne redundante Sicherung durchgeführt. Bei der "Kaperbergung" wurde ein in der Wand frei hängender Kollege von einem zu ihm abgeseilten Kameraden nach dem "Kapern" — Verbinden mittels Karabiner und Kappen des Kletterseiles — bis zum Wandfuß mittels Stahlseil– Bremsscheibe abgeseilt. |

|||

Ing. Hansjörg Kendler GmbH

Entwicklung von Berge- und Rettungsgeräten, Technisches Büro, Produktion und Handel

Tel.: +43 (0)512 377947-0 Mail: office@kendler.org